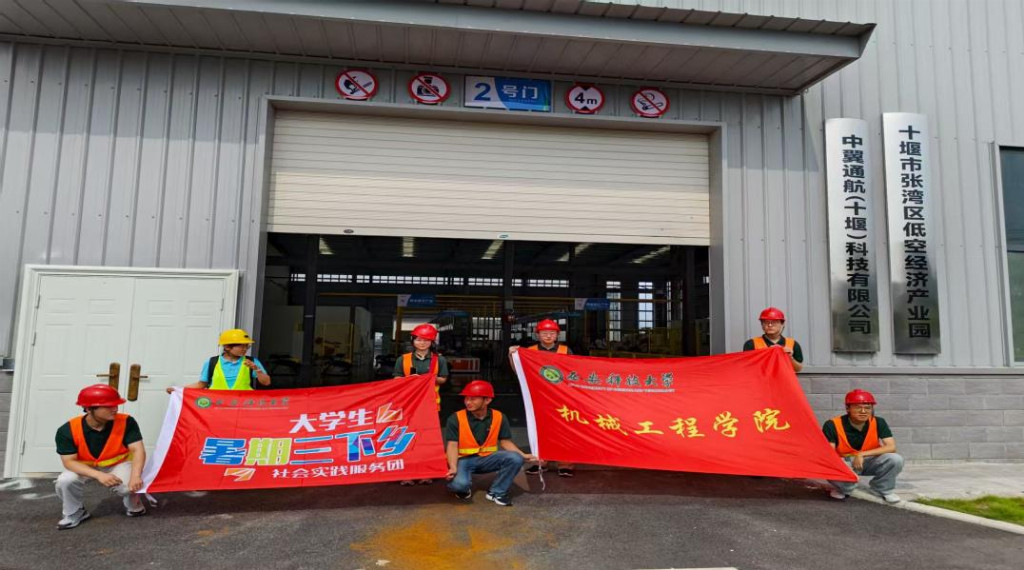

“双院联动践初心,械材赋能拓职路”实践团走进中翼通航科技有限公司心得(二)

实践团周同学

今天跟着实践团去了中翼通航科技有限公司,一进低空飞行器研发部门,就觉得和前几天看的汽车车间完全不一样——没有轰隆隆的生产线,取而代之的是画满线条的设计图和屏幕上跳动的飞行参数,但那种对技术的较真劲儿是相通的。

研发人员给我们看了一架小型飞行器的模型,机翼弧度特别讲究。他说光是确定这个形状,就结合了空气动力学计算和上百次风洞测试,“稍微弯多1度,飞行阻力就会增加,续航能少跑10公里”。旁边的电脑上还放着飞行器的三维模型,结构工程师正和电子工程师讨论:“机身材料要再轻500克,但强度不能降”“控制系统响应速度得再快0.1秒,遇到气流才稳”。这才明白,造一架能安全飞起来的机器,不光要懂机械设计,还得懂空气动力学、材料学,甚至电子控制——就像一群人搭积木,每个人都得清楚自己那块和别人的怎么严丝合缝。

后来看到他们的研发日志,里面记着各种“失败记录”:某批次机翼材料在低温下韧性不够、某次试飞时控制系统延迟了0.3秒……但每一条后面都跟着改进方案。研发人员笑着说:“飞行器不能有半点将就,天上可没有‘差不多’的余地。”这话让我想起我们学的材料力学和机械原理,原来这些知识不是停在试卷上的,是要用来解决“机翼怎么更轻更结实”“控制系统怎么更灵敏”这些实际问题的。

离开产业园的时候,正好看到一架飞行器从低空掠过。突然觉得“跨学科”不是个抽象的词,就是机械专业的人琢磨机身结构、材料专业的人研究轻质材料、电子专业的人优化控制系统,大家凑在一起把想法变成能飞的机器。以后再学专业课,大概会多问自己一句:这个知识点能帮飞行器解决什么问题?这种感觉挺奇妙的——好像突然找到了课本和现实之间的那根连接线。

实践团陶同学

怀揣着对机械领域前沿发展的好奇,7月24日,我随实践团走进中翼通航科技有限公司,这场实践像一把钥匙,为我打开了理论知识与行业实践结合的新大门。

在低空飞行器研发部门,研发人员的讲解让我茅塞顿开。原来课本上的空气动力学公式,能直接影响飞行器的升力与阻力;课堂上学习的机械设计原理,是零部件精准咬合、稳定运转的基础;看似抽象的电子控制知识,竟能成为保障飞行安全的“神经中枢”。这些学科的交叉融合,让我明白“科技创新”从来不是一句空话,而是无数专业知识在实践中碰撞出的火花。

走出车间时,我心中满是对行业的敬畏与向往。这次实践让我清晰地看到,机械与材料专业并非局限于传统制造,在通用航空这样的高端领域有着广阔的应用空间。未来,我会以更积极的态度深耕专业知识,主动关注航空科技等前沿领域,希望有一天能将所学转化为推动行业发展的力量,为我国通航事业添砖加瓦。

实践团陈同学

7月24日,我有幸作为“双院联动践初心,械材赋能拓职路”实践团的一员,走进中翼通航科技有限公司,近距离感受通用航空产业的创新魅力,这次经历让我受益匪浅。

在低空飞行器研发部门的参观中,我深刻认识到一款飞行器的诞生绝非单一学科的成果。从空气动力学对飞行姿态的精准计算,到机械设计对零部件结构的巧妙构思,再到电子控制对飞行系统的灵活调控,每个环节都凝聚着不同领域专业知识的融合。研发人员对设计理念的细致讲解,让我直观了解到外形设计如何兼顾气动性能与美观,动力系统选型怎样平衡效率与稳定性,飞行控制系统开发如何保障飞行安全,这些都让我对“跨学科协作”有了更具象的理解。

这次实践让我跳出了课本知识的局限,真切触摸到了行业前沿的创新脉搏。我不仅看到了机械与材料专业在高端制造领域的实际应用,更感受到了科研人员攻坚克难的钻研精神。未来,我会带着这份对科技创新的敬畏与追求,在专业领域深耕细作,努力将所学知识与航空科技等前沿领域结合,期待能为我国通航事业的发展贡献自己的青春力量。

相关阅读

- CEIC 2025深圳落幕 聚焦智能生活等核心议题

- 重庆龙翰环保:以科技之力守护山城绿水青山

- 让人闭眼入的郎酒庄园·会员尊享酒 有什么

- 单月新能源突破11万!奇瑞集团10月销量新能源

- 从“曝光”到“拥趸”:电梯媒体如何成户外品

- 中海深湾玖序:于超级总部基地,鉴证未来城市典

- 深圳方圆宝--场景化通讯服务行业引领者

- 海华永泰:铸就专业力量,连接世界与未来的法律

- 家驻守:AI技术重塑厨房安全新标准

- 众犇拓展活动:以专业执行力,解锁团队凝聚力新

- 家驻守:用科技创新守护厨房安全

- 逐风破浪,腾跃江海 2025龙舟城市公开赛如

- 众猎国际:赋能全球企业,打造顶尖人力资源生态

- 名校开“辩” | 2025华语辩论世界杯名校邀

- 原创新声2025:用音乐对抗世界,让态度成为武器

- 公交人的暖心接力!十万元劳力士金表雨夜失而

- 从课堂到乡野:以专业实践架起食品健康与产业

- “双院联动践初心,械材赋能拓职路”实践团走

- 东华软件:以卓越实力引领行业发展

- “双院联动践初心,械材赋能拓职路”实践团聚

热门推荐